プロフィール

うみさん/1996年生まれ

2018年:第一子出産

2020年:第二子出産

2023年:第三子(女の子)を妊娠22週1日に死産

2025年:第四子出産

#子宮内胎児死亡 #臍帯異常 #臍帯狭窄

静かな出産

心拍停止を告げられてからお産までの5日間は、家族でたくさん公園に行ったり、穏やかな時間を過ごしました。入院してからは、医師や助産師の処置が始まりました。迎えた当日、促進剤を使いながらのお産でした。その日は、恐らく普段とは違う助産師さんが対応してくれていましたが、特に手厚いサポートはなく、私は孤独なままお産を進めていくことになりました。3人目ということもあり、自分の体の感覚で「そろそろ産まれそう」と分かりました。しかし、伝えてもなかなか取り合ってもらえず、ようやく医師が到着した頃には、陣痛室で自力で赤ちゃんを産んでしまっていました。幸いにも赤ちゃんは床に落ちることもなく、膜に包まれたまま、とても綺麗な状態で生まれてきてくれました。赤ちゃんは、処置台に移動し処置を受ける間も、産声はなく、金属音だけが響く静かな空間の中で、私はただ呆然と処置が終わるのを待っていました。処置が終わったあとに医師から「出産おめでとう」と言ってもらえた瞬間は、胸がじんわり温かくなり、心に深く残っています。

スタッフの方々の優しさ

部屋に戻ると、私は赤ちゃんにしてあげたいことをまとめたリストを助産師さんに渡しました。しかし、ほとんどのことは難しいと言われてしまいました。ところが、その後医師が部屋に来てくれて、「全部できる。全部やろう」と言ってくれ、リストに書いたことはすべてやらせてもらいました。

夜勤の助産師さんも、ちょこちょこ様子を見に来てくれたり、話を聞いてくれたりしました。本来なら赤ちゃんは預けて冷凍庫に入れることになっていたのですが、私の元に赤ちゃんを連れてきてくれました。夜にもかかわらず、医師はがわざわざ保冷剤をたくさん買って持ってきてくれました。

退院日、医師だけでなく、多くのスタッフの方が、私たちと赤ちゃんを見送りしてくれました。その一つ一つの優しさが、私の心に温かく刻まれています。

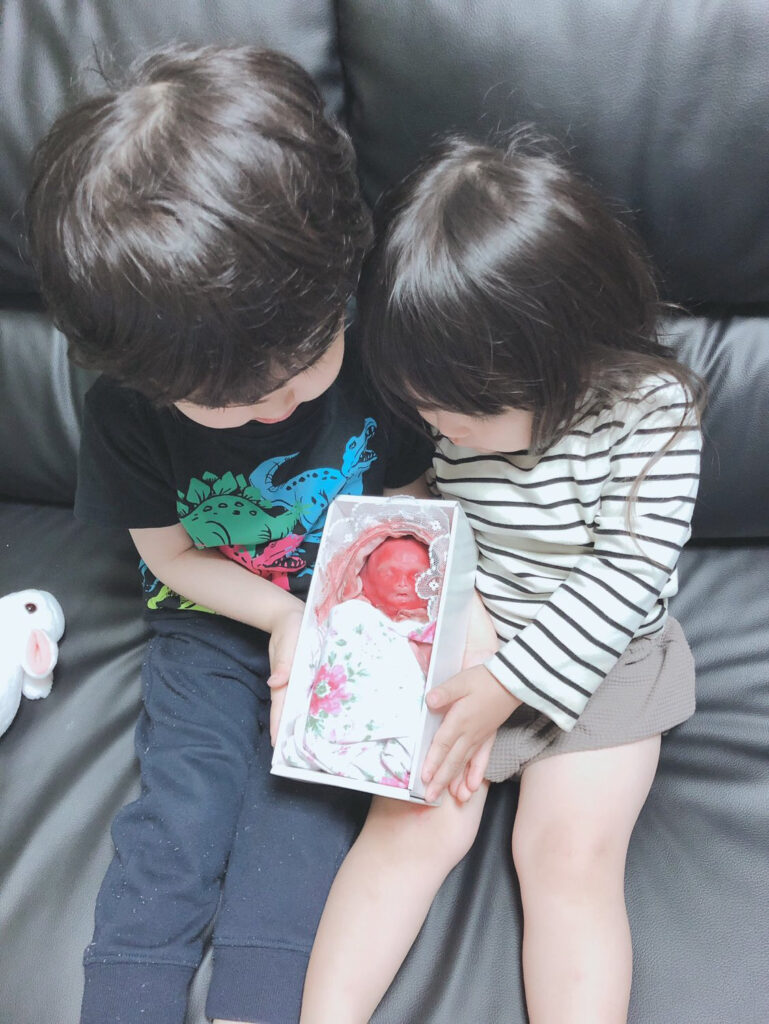

きょうだいたちと過ごした時間

退院した日、上の子たちは赤ちゃんに駆け寄ってきてくれました。でも、想像していた「わー、赤ちゃんだ!」というキラキラした光景とは違い、戸惑った表情を見て、申し訳なさやいろんな感情が込み上げてきたことも、今でも鮮烈に覚えています。火葬まで少し時間があったので、(棺)箱越しではありましたが、何度も抱っこをしたり抱っこしてもらったりして、この子が今ここにいるという証をたくさん刻みました。

上の子たちと一緒に、よく行く公園や初めて訪れる公園、そして「これから行きたいね」と話していた場所まで、できる限りたくさんの場所に出かけました。退院後から火葬の日までは、保冷剤で冷やしながらそばに置き、寝るときもできるだけ近くに寝かせて一緒に過ごしました。見送る日には、花言葉を一つひとつ調べ、たくさんのお花と赤ちゃん、家族の写真を一緒に添えて、心を込めてみ送りました。

姉は心の支え

姉は、私たち家族にとって本当に頼もしい存在でした。姉に赤ちゃんの体が434gと小さく生まれたことを伝えると、赤ちゃんに合う特別な服をネットで調べてくれ、赤ちゃんへの贈り物として届けてくれました。姉は、退院後も心の支えとなっています。また、1歳の誕生日には赤ちゃんの出生体重と同じ重さのお人形まで贈ってくれるなど、感謝してもしきれないほどの愛情を注いでくれました。

命の大切さを教わった

初期、中期、後期、いつ起こるか分からず、原因も分からない。突然のことで、心の準備なんて一切ありませんでした。妊婦健診では「異常ありません」と医師に言われ、当たり前に産まれてくるはずだと思っていたわが子を失った理由を、今でもずっと考えています。この経験を通して、命の大切さを改めて教えてもらったと感じています。今、私たちが生きていることは、決して当たり前ではない。そう伝えてくれたのだと思います

同じような経験をされた方へメッセージをください- 娘のことを知ってもらうということ

ふとした瞬間に込み上げてくる悲しみを我慢せず、声に出すようにしていました。泣きたいときは思いっきり泣き、ふと思い出したときもまた涙が出ます。私にとって、悲しみと向き合うには、それを隠さず表現することが大切でした。

わが子は亡くなってしまったけれど、私にはもう一人娘がいたことを、できるだけ多くの人に知ってもらうことで、娘を覚えていてくれる人が増え、それが泣きわが子と向き合う力になったと思います。

ママも赤ちゃんも何も悪くはありません。どうしようもない悲しみで毎日が苦しいと思います。亡くなったわが子に会いたくて、抱きしめたくて、撫でてあげたいのにできない――

私は、わが子を見送ってから2年経った今でも、保冷剤で冷えた娘の頬を撫でたときのヒンヤリとした感覚が忘れられません。温かくてぷにぷにしているはずのわが子の冷たい体の感触は、一生忘れられません。

新たな命、亡くなった子への申し訳なさ

火葬日当日の事を忘れることなんて出来ません 朝起きて、我が子を見送らなければいけない あんなにも来て欲しくない日は初めてでした。 自分と、子供たちの支度を済ませ よく子供たちと行く海辺の公園へ行って最後の家族写真を撮りました。葬儀場への道中も、「このまま向かわないで帰ってしまおうか」 。そんな気持ちに何度も何度もなりました。綺麗なお花をたくさんと、私と夫からの手紙、亡くなってしまった昔飼ってた兎にそっくりなお人形、最後に撮った家族写真、そして500mlのペットボトルと変わらないサイズの小さな小さな娘。 自分の娘が火葬炉に入っていく姿は耐えられなくて私はその場にしゃがみこんで暫く涙が止まりませんでした。 小さすぎて骨が残るか分からないと言われていましたが、綺麗に沢山の御骨を残してくれて、一つ一つ、残すところが無い様に事前に準備した御骨入れに娘を迎えました。 それから暫くの間は一緒に布団に入り、お出かけや上の子供達の誕生日旅行にも一緒に連れていきました。 それから2年後、娘のお仏壇の上にヤモリがポトッと落ちてきました。 ちょうど娘の出産予定日だった日の付近だったので、娘が帰ってきたのかな??とおかえり。と声をかけました。

それから2週間ほど経った日、船酔いのような気持ち悪さと異様な眠気にもしやと思い検査薬をしました。 陽性反応を見て、様々な気持ちが溢れました。 喜び、不安、悲しみ、罪悪感 そして娘のお仏壇に妊娠したこと、私はこの子を産んでいいのか、貴女に会いたい、と泣きながら問いかけました それからは本当に毎日毎日、不安な気持ちを抱えながら妊婦生活を過ごしました。 心拍、胎動と順々に確認が出来て、少しでも胎動が少ない日は本当に少しでも動いてるか神経を研ぎ澄ませながら過ごしていました。 無事に第4子が産まれてくれた時には、あの時に聞けなかったわが子の泣き声、ぷにぷにとした暖かい体や、ほっぺた これからの娘の人生と言う重みに喜びと、やっぱりどうしても拭えない第3子への申し訳なさがありました。 それは今でもまだ心につっかえています。 入院生活の中でも、会いたくて会いたくて涙が本当に止まりませんでした。

同じような経験をされた方へメッセージをください- この子の代わりはいない

世の中や周りからは「いつまでも引きずらないで」「次があるから」「上の子がいるんだから」と言われることもあるかもしれません。でも、そうではないと思っています。この子はこの子しかいなくて、代わりは誰にもいません。上の子がいても、この経験の悲しみは簡単に立ち直れるものではないのです。だから、私はそういう言葉は聞かないことにしました。わかってくれる人が一人でもいれば、それだけで少し気持ちが楽になると感じたからです。

私は亡くなった赤ちゃんをお墓に入れることができず、手元供養にしました。自分か夫が亡くなったときに、一緒にお墓に入れてもらうことにしています。それも、前に進む一つの要因になっていると思います。

同じような経験をされた方へメッセージをください-少しずつ前を向けるように

亡くなった赤ちゃんに申し訳なくて、次の子を授かることに踏み出せないママやパパも少なくないと思います。でも、赤ちゃんはきっと、悲しみを背負ってほしいのではなく、次の子を授かって、自分の分も幸せにしてほしいと思っているはずです。次の子を望むことは、何も悪いことではありません。この経験をしたからこそ、人よりも何倍も大切に育てたいという気持ちが芽生えます。

子どもを亡くした直後は、悲しくてどうしようもないかもしれません。でも、少しずつ誕生日や出産予定日をお祝いしたり、プレゼントをあげたときの笑顔で受け取ってくれるわが子を想像してみてください。悲しいだけではないかもしれません。お空で赤ちゃんはきっとニコニコ見守ってくれています。少しずつ、少しずつ、前に進めるようになります。でも、悲しいときは我慢せず、たくさん悲しんでください。私もそうして、今も少しずつ悲しみを乗り越えながら頑張っています。

⚠️いのちのSTORYは、当事者の実体験を記しています。そのため、なるべく当事者の言葉をそのまま使用することを重視しています。

⚠️お子さまを亡くされたご家族が深い悲しみの中、他にお子さまを亡くされたご家族の力になれればという想いから、記事にご協力くださいました。ご家族のご経験やお子さまへの想い・気持ちを守るために、当サイトの内容や画像の無断転載・無断使用は固く禁じております。ご理解いただけますと幸いです。